《古代美學》( 美學史 第一卷), [波]塔塔爾凱維奇著,張蔔天譯,商務印書(shū)館,2023年8月版,512頁,82.00元

塔塔爾凱維奇其人。波蘭這片土地上湧現(xiàn)出了哥白尼、肖邦這樣的偉大人物,波蘭的曆史卻是(shì)一部苦澀的曆史,幾百年來波蘭被鄰國反複侵略和瓜分,二十世紀上半葉的波蘭更是(shì)命途多舛。但(dàn)在二十世紀初,波蘭誕生了二十世紀初最偉大的哲學史家之一:塔塔爾凱維奇。塔塔爾凱維奇在波蘭無人不知(zhī)無人不曉,雖然他的著作均以波蘭語寫成,但(dàn)旋即被翻譯成英語、德語等語言。其著史的風格異于前人,對西方哲學界影響很大。一部《哲學史》和一部《美學史》足稱不朽,而《西方六大美學觀念史》更是(shì)神來之筆。他的著作行文簡潔明确,結構清晰,因此至今仍然是(shì)很多大學的教材。

塔塔爾凱維奇曆經兩次世界大戰,于1980年以94歲高齡離(lí)世,90歲時還出版了《西方六大美學觀念史》,是(shì)一棵學術常青樹(shù)。他對學術的熱愛甚至超過了他的生命,二戰期間,納粹德國占領波蘭後妄圖對波蘭文化進行系統性摧毀,包括禁止波蘭語授課,破壞波蘭的曆史文獻和藝術作品等。其中最爲殘酷的便是(shì)大規模殺害波蘭文化精英,納粹德國确定了一份包含六萬人的波蘭知(zhī)識分子清單,記錄在冊被殺害的文化精英超過一萬人,被逮捕的知(zhī)識分子超過三萬人,其目的俨然是(shì)要将波蘭的文化精英絕滅。塔塔爾凱維奇在一戰前因波蘭被俄國占領,被迫前往德國求學,可能因爲這一段經曆逃過一劫。然而他仍然承擔起了知(zhī)識分子傳播文明的責任,冒着生命危險在波蘭的地下(xià)秘密教育機構“移動大學”和地下(xià)講座上課,我們所熟知(zhī)的居裏夫人便是(shì)移動大學的學生。無論學識還是(shì)品格,塔塔爾凱維奇可謂知(zhī)識分子之楷模。

塔塔爾凱維奇的著史風格。塔塔爾凱維奇著史的風格可用“明晰”二字形容。他曾如此形容自己的好惡:“我天生讨厭(yàn)那些模糊和不明确的事物。”他的著作盡力避免晦澀的行文,而是(shì)用簡潔、清晰而明确的語言來表達。是(shì)否易懂在塔塔爾凱維奇這裏已經不僅僅是(shì)照顧讀者這麽簡單的動機了,而是(shì)上升到了學術倫理的程度。哲學,常被認爲是(shì)深奧難懂的,甚至有學者傾向于使用晦澀的概念和語言寫作。但(dàn)塔塔爾凱維奇聲稱:“我作爲一個作家的首要職責是(shì):簡單明了地解釋問題。當有人告訴我他們不明白我的意思時,我認爲這是(shì)一種嚴重的指責。”對他而言,無法用明晰的語言表達,甚至已經成爲一個道德問題。

能夠做到這一點,并不僅僅意味着讀者良好的閱讀體驗,更意味着作者對他想要表達的内容已經有了極深的理解。著名物理學家費(fèi)曼曾經說過:“如果我們無法把一個理論簡化至大學一年級的程度,我們就不算真正理解這個理論。”這個看法和塔塔爾凱維奇的寫作理念異曲同工。寫作風格不僅僅是(shì)一種風格,也反映了作者對其寫作的内容理解得有多麽深刻。

這部美學史正是(shì)塔塔爾凱維奇寫作風格的絕佳樣本。書(shū)中每當一個新的話(huà)題開始展開,段首都會用一句話(huà)概括接下(xià)來讨論的話(huà)題并加粗字體。如此一來,讀者更容易把握全書(shū)結構和上下(xià)文關(guān)系,筆者的這篇書(shū)評也是(shì)模仿這一體例寫就的。

美學史的邊界在哪裏。若是(shì)将談論過美學的哲學家們按照年代梳理一遍,美學史原本并不難寫。光是(shì)我國就能翻出好幾本美學史,寫作邏輯均循此例。然而塔塔爾凱維奇提出了自己的觀點,他認爲“美學”并不隻是(shì)一個哲學概念,而是(shì)自古以來就存在的思想。并不是(shì)隻有哲學家讨論的“美”才算美學史。他在書(shū)中說:“美學史不能屈從于任何外在的标準,比如特定的名稱,或特定的研究領域。它必須包括與美學問題有關(guān)并且使用美學概念的所有思想,即使它們以不同的名稱出現(xiàn)在其他學科中。”如此一來,美學史所覆蓋的範圍便大大地拓寬了,從“哲學家的美學”拓展到了“隐含在一切人類活動中的美學思想”,這便是(shì)美學史第一章中所談及的“隐含的美學史”。

美學史範疇的拓寬,對史家也提出了更高的要求。這意味着著史的材料不再僅限于哲學著作中和美學相(xiàng)關(guān)的部分,而是(shì)整個人類曆史中和美學有關(guān)的活動,包括人類的生活、藝術,當然也包括哲學。書(shū)中稱:“如果從最廣泛的意義上來理解,那麽美學史不僅是(shì)由美學家所作的明确的美學論述構成的,而且是(shì)由隐含在流行品味或藝術作品中的東西構成的。它不僅應當包括美學理論,而且應當包括揭示那種美學理論的藝術實踐。”

要寫出這樣的美學史,作者不但(dàn)要是(shì)一位哲學家,還要有廣博的知(zhī)識和對人類生活的敏銳洞察力。塔塔爾凱維奇正是(shì)這樣一位“上能通天,下(xià)能落地”的史家。他最爲人所知(zhī)的成就是(shì)《哲學史》,但(dàn)他同時也教授現(xiàn)當代藝術、倫理學和美學,可見(jiàn)他非常享受這種在抽象的理念和生活實踐之間遊走的感覺,這也是(shì)很多哲學家所缺乏的特質。甚至很多美學家也認爲研究哲學美學才是(shì)最正統最純粹的,對美學實踐甚爲輕視。1968年,正是(shì)嬉皮士活躍的時代,塔塔爾凱維奇在伯克利大學訪問,他看着大街上吸大麻的紅男綠女,對年輕的博士生(Bohdan Dziemidok)說道:“博赫丹先生,你知(zhī)道嗎(ma),這很有趣,我有一天得試試看。”此時的塔塔爾凱維奇已是(shì)八十二歲高齡。他對世界的好奇和思考,是(shì)形成這一史學觀點的源動力。

在塔塔爾凱維奇看來,美學史不是(shì)離(lí)散的,由哲學家串聯而成的曆史,而是(shì)連續的,由一整個藝術和社會文化孕育出來的美學思想史。而塔塔爾凱維奇的《美學史》,正是(shì)他對這種“最廣泛的意義上的美學史”做的一次偉大而成功的嘗試。

美學史的結構。書(shū)籍是(shì)線(xiàn)性的行文結構,而美學史是(shì)多條線(xiàn)索同時發展的。美學史包括概念史,讨論美學中的各個概念是(shì)如何發展的。比如“摹仿”“形式”“自然”等概念是(shì)如何産生和演化的;美學史包括藝術理論史,比如詩歌理論的曆史發展,當然也包括造型藝術,音樂等等藝術的理論發展史;美學史當然還包括哲學美學史,即哲學和美學著作中關(guān)于美的論述的曆史。這麽多複雜(zá)的線(xiàn)索,如何用線(xiàn)性結構表達複雜(zá)的曆史,是(shì)一大難題。以往的美學史将範圍局限在哲學美學這一範疇,常以人物和曆史斷代爲線(xiàn)索進行線(xiàn)性展開,比較清晰。也有學者在人物和曆史斷代之餘引入“主觀美學”和“客觀美學”這一線(xiàn)索,又(yòu)不免對讀者的思維構成了一定的限制。

塔塔爾凱維奇的美學史對每一個曆史時期首先會介紹美學思想産生的時代背景,包括宗教、政治制度、社會風氣等;藝術史和藝術理論也是(shì)重點,書(shū)中藝術史部分一般會囊括所處時代最傑出的藝術門類。比如介紹古典時期的古希臘會涉及悲劇、建築和雕塑這些古希臘最爲傑出的藝術。藝術理論則是(shì)聚焦于藝術家和藝術評論家們的著作;哲學美學自然是(shì)最重要的部分,以學派或哲學家爲線(xiàn)索展開,這部分和傳統美學史類似;除此之外,塔塔爾凱維奇還會寫專題史,比如希臘化時期的美學專門開辟章節讨論音樂美學、詩歌美學、造型美學。這些藝術理論往往會被傳統的美學史所忽略。

這種寫作方式對各個曆史階段的美學思想進行全方位的闡述,但(dàn)也因此受到某些學者的诟病,認爲結構不清晰。其實隻要對塔塔爾凱維奇著史的思路有所了解,是(shì)很容易對各章節的内容進行定位的。某一章節到底是(shì)文化背景,還是(shì)藝術史,抑或是(shì)藝術理論、哲學美學、概念史,隻要對其内容有所判斷,便能很快找到這一章節在全書(shū)美學圖景中的位置。

社會大環境對美學史的重要性。美學思想不是(shì)無根之木,無源之水。塔塔爾凱維奇并沒有止步于描述各時代美學思想“是(shì)什麽”,而是(shì)嘗試着探究“爲什麽”。而這個爲什麽,就是(shì)通過對社會大環境的鋪陳得出的。比如談及古風時期古希臘的社會環境,書(shū)中說“數個世紀的旅遊、貿易、工業化和民主進程的演變,在很大程度上使希臘從早期的宗教信仰轉向了一種世俗的思維方式,注重自然事物甚于超自然事物”,這一社會背景對理解古希臘美學中同時存在的理性和迷狂審美就很有助益。

談到希臘化時期的社會背景,書(shū)中如此描述:“ 而‘Hellenistic’則指從公元前 3 世紀開始傳播到其他國家的希臘人的文化。在此過程中,這種文化擴展到了更大的範圍,但(dàn)失去(qù)了一緻性”,希臘化時期希臘文化與東方文化的融合産生的多樣性,是(shì)希臘化時期的一大特征,後文讨論希臘化時期的美學和藝術理論時,我們都能看到這一曆史背景的痕迹。

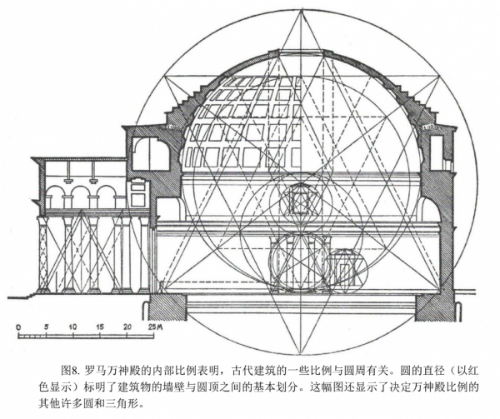

藝術史和藝術理論作爲隐式的美學。當一個藝術家進行創作,他也在進行審美判斷,而藝術家的審美判斷最終通過他的創作體現(xiàn)了出來。藝術理論則是(shì)用語言對藝術欣賞和創作活動中的審美判斷進行歸納。塔塔爾凱維奇在讨論美學問題時,往往盡量将美學思想“接地”,所謂接地,就是(shì)将美學思想在藝術作品中的體現(xiàn)展示給讀者看。比如畢達哥拉斯學派認爲數學的本原是(shì)萬物的本原,自然也是(shì)美的本源。這一美學思想就直接反映在古希臘強調比例的藝術理念中。爲此,書(shū)中列舉了大量古代藝術中和比例有關(guān)的審美規範的實例,比如羅馬萬神廟的比例圖:

如此一來,畢達哥拉斯學派強調數學和比例的美學觀點便直接展現(xiàn)在了藝術實踐中,理論不再抽象。

藝術理論,是(shì)針對某一種具體藝術的美學。塔塔爾凱維奇爲了全面反映各藝術門類的美學特征,搜集了造型藝術、音樂、詩歌、文學、建築等各門藝術的理論文獻,分門别類地總結成文,讓讀者對各時期各藝術門類的藝術理論有一個全景式的了解。比如音樂理論,可能隻有音樂史家才會去(qù)關(guān)注的内容,我們也可以從這部美學史中讀到:“對希臘人來說,嚴肅質樸的多裏安音樂與熱情動人的弗裏吉亞音樂之間存在着最強烈的對比。它們調式不同。一個聲音低沉(hipata),另一個聲音尖利(neta)。一個使用西塔拉琴,另一個使用長笛。..... 希臘人認爲自己的傳統音樂是(shì)使人振作和撫慰人心的,而新的外來音樂則是(shì)令人興奮和狂亂刺激的。傳統主義者,尤其是(shì)柏拉圖,把正面的精神特質歸于前者,把負面的精神特質歸于後者。他們譴責弗裏吉亞調式,隻贊成多利安調式”。這些冷門的藝術理論非常罕見(jiàn),對美學研究者而言更是(shì)珍貴異常。

有了這些豐富的藝術史和藝術理論,原本抽象而枯燥的美學史變得更加豐滿,生動。美學理論直接反映在建築,詩歌,音樂等各種藝術形式之中,理論便有了堅實的事實爲依憑。

重視原典。哲學美學是(shì)美學史的核心,塔塔爾凱維奇除了明晰的行文風格讓哲學美學變得淺顯易懂,他還很強調美學原典。西方美學史從古希臘到近代延續兩千年,涉及多種語言,很多著述并無英譯。因此閱讀美學史經常會面臨一種“大家都知(zhī)道某哲學家的思想是(shì)什麽,但(dàn)從沒讀過哲學家本人文字”的窘境。

爲此,塔塔爾凱維翻譯了大量原典,盡量做到“句句有來曆,字字有根據”,爲哲學美學的解釋找到對應的原典作爲佐證。有了原典作爲錨點,美學史的呈現(xiàn)便更傾向于美學史原本的樣子,而不是(shì)史家眼中的樣子。這也意味着讀者有更大的诠釋空間,可以基于這本美學史構建自己對曆史的理解。很多原典文字更是(shì)世所罕見(jiàn),是(shì)理解美學史原貌的珍貴材料。

比如懷疑論哲學家塞克斯都·恩披裏柯的言論:“就音樂的曲調而言,并不是(shì)有些曲調天然就是(shì)這種類型,有些曲調天然就是(shì)那種類型,而是(shì)我們自己認爲這些曲調是(shì)這樣的”,讓我們對懷疑論美學在音樂藝術的表現(xiàn)有了直觀的認識。

又(yòu)如哈利卡納索斯的狄奧尼修斯寫道:“我将清新、優雅、悅耳、甜美、說服力和所有類似的品質歸在‘魅力’之下(xià),而将宏偉、感人、莊嚴、高尚、柔和等歸在‘美’之下(xià)。”,顯然,後世對“優美”和“崇高”這兩種美學形态的分類在古羅馬已是(shì)若隐若現(xiàn)。

書(shū)中原典條目之多,甚至隻需把原典抽取出來都能單獨成書(shū),許多段落是(shì)中文世界中第一次出現(xiàn),其價值可見(jiàn)一斑。

學界争議(yì)。塔塔爾凱維奇别出機杼成此巨著,發人之所未發,和傳統美學史迥異,自會引來質疑。美學家門羅·比厄斯利讀畢本書(shū),在他的書(shū)評中寫道:“我對某些章節感到困惑,在這些章節中,塔塔爾凱維奇似乎過于努力地從非常稀少的材料中構建美學之磚。”可見(jiàn)比厄斯利對塔塔爾凱維奇發掘“隐性美學史”的做法是(shì)持懷疑态度的。比厄斯利認爲,美學史應是(shì)純哲學的讨論,其中心議(yì)題便是(shì)“什麽是(shì)美”“如何定義美”這樣的終極哲學問題。對于塔塔爾凱維奇的做法,他雖認爲确是(shì)洋洋大觀,但(dàn)有一點“連猜帶蒙”的感覺,模糊了美學的邊界。

然而,随着美學的發展,其邊界本就在不斷拓寬。心理學美學、日常美學等和生活實踐緊密相(xiàng)關(guān)的美學研究領域紛紛被開拓出來。“美學”一詞在日常生活中的使用也愈發普遍,出現(xiàn)了哲學美學學科和大衆對美學的理解之間的鴻溝。那麽爲美學著史的思路是(shì)不是(shì)也應該放(fàng)棄哲學美學的純粹性,和美學學科一起拓展疆界呢?

譯書(shū)。十年前的九月,我偶然讀到塔塔爾凱維奇《西方六大美學觀念史》,如獲至寶,讀畢在豆瓣上留下(xià)書(shū)評一篇,字裏行間是(shì)掩飾不住的激動。一個ID叫張蔔天的網友(yǒu)向我發來私信,告知(zhī)我他将着手翻譯《美學史》三卷本,令我不禁充滿期待。誰知(zhī)因種種原因竟耽擱了數年,直至十年後的今日方才譯出三卷中的第一卷《古代美學》,第二卷《中世紀美學》的出版也近在眼前了。十年來,筆者也閱讀了數本蔔天的譯書(shū),越讀越驚異。蔔天的譯筆讀來幾無翻譯痕迹,竟直如譯者本人寫成,正是(shì)大翻譯家的風範。蔔天曾在采訪中談起“覺得不忍心,不願獨享這些好東西”,故翻譯特别勤勉。他的譯作已達六十本以上,譯作等身四字已是(shì)不足以形容了,書(shū)友(yǒu)間更是(shì)流傳着“讀得沒有蔔天譯得快”的傳說。

回到這本美學史的翻譯工作,三卷本中的第一卷《古代美學》和第二卷《中世紀美學》在上世紀90年代初已有譯本出版,但(dàn)這兩卷是(shì)由多名譯者合作完成的,譯筆文風不一,且翻譯多有錯漏之處,不免遺憾。此次由蔔天一人翻譯,國内的美學研究者能讀到譯筆更爲統一的譯文,想必能爲美學研究者帶來新的思考。