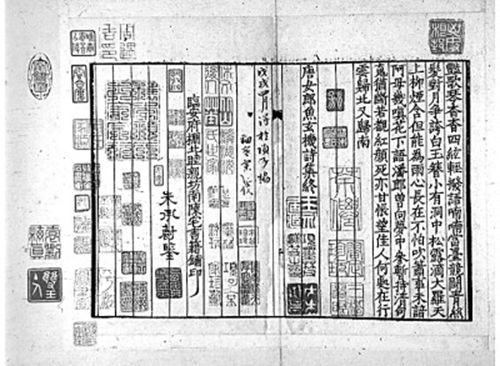

《唐女郎魚玄機詩》宋臨安府陳宅書(shū)籍鋪刻本。資料圖片

《十竹齋箋譜》明崇祯十七年胡氏十竹齋刻彩色套印本。資料圖片

《杜工部草堂詩箋》宋刻本。資料圖片

《古籍版本十講》 楊成凱 著 中華書(shū)局

【讀書(shū)者說】

楊成凱先生的遺著《古籍版本十講》經由向輝整理,在中華書(shū)局出版了。全書(shū)分十講,分别介紹了宋、金、元、明、清刻本以及活字本、抄本、批校本、叢書(shū)的鑒賞與收藏,最後論述了古籍的初印與後印,還談到了古籍的價值與收藏觀。通過本書(shū)我們可以體會到楊先生深厚的版本學素養,楊先生用大量的實例讓我們明白應該如何學習版本學。

當代有代表性的版本學家

楊成凱先生收集古籍時間長,經驗豐富。倘若沒有經眼各種類型的古籍,我們就不能對古籍的一些特殊現(xiàn)象進行解釋,也就不能正确鑒定古籍的版本。我們鑒定古籍,除了要看它的外部特征外,還需要在内容上取得旁證,這不是(shì)隻靠數據庫就能解決的,勢必要博聞強識,才能夠提供有力的證據。而楊先生對古籍内容有精深的研究,往往能提供别人注意不到的證據。

另外,他善于捕捉古籍版本的特殊性,發現(xiàn)不同印本之間的不同線(xiàn)索。古書(shū)上的一些現(xiàn)象,一般人不注意,經過他的闡釋,就構成了證據。楊先生不僅是(shì)藏書(shū)者,更是(shì)讀書(shū)者和研究者,因此他特别注意版本的先印與後印。《中國科學院圖書(shū)館藏中文古籍善本書(shū)目》就很重視古籍的先印後印,但(dàn)對于内容的挖改修補注意不夠。楊先生之所以重視先印後印,是(shì)因爲不同印本之間文字會有差異,而文字的變化會影響對古籍内容的閱讀與理解。楊先生對古籍版本和内容的學術研究都達到了較高的水平,清代以來,這樣的學者還有阮元、張元濟、張宗祥、謝國桢、黃永年等人。

中國曆來有收藏專門古籍的傳統,如李開先對詞曲類古籍的收藏,謝國桢對晚明史籍的收藏。楊先生則收藏了大量的詞學古籍,這在本書(shū)所舉的例子中有集中體現(xiàn)。楊先生不在大圖書(shū)館工作,在經眼大量古籍這個問題上,也許不占太多優勢。但(dàn)是(shì)在古籍版本研究方面,他所達到的高水平,在當代是(shì)屈指可數的。楊先生在繼承中國版本學的優秀傳統方面做到了忠實而深入,又(yòu)通過缜密的思考和對規律的總結提出了創新性的理論和方法,對文化傳承發展有重要啓發。可以說《古籍版本十講》是(shì)代表當代前沿水平的版本學專書(shū)之一。

版本學和學術研究緊密結合的典範

楊成凱先生能将版本學和學術研究緊密結合起來,因此本書(shū)有如下(xià)特色:

重視版本的先印後印。本書(shū)第十講專門講古籍的先印後印,除此之外,其他章節中涉及這個問題的實例也比比皆是(shì)。如楊先生指出雅雨(yǔ)堂本《唐摭言》有初印本和修版重印本之分,蔣光煦使用朱彜尊藏本校初印本《唐摭言》,而葉德輝指出蔣校有誤,實際葉氏所用乃後印本,二人不察,遂緻南轅北轍(第429頁)。正是(shì)因爲關(guān)注先印後印的問題,楊先生也糾正了學界一些流傳已久的謬誤。葉德輝《書(shū)林清話(huà)》卷七引鄭德懋《汲古閣刻闆存亡考·四唐人集》下(xià)雲:“相(xiàng)傳毛子晉有一孫,性嗜茗飲。購得洞庭山碧羅春茶,虞山玉蟹泉水,獨患無美薪。因顧《四唐人集》闆而歎曰:‘以此作薪煮茶,其味當倍佳也。’遂按日劈燒之。”此故事頗具傳奇色彩,容易引起讀者的興趣,因此後世學者争相(xiàng)引用。可是(shì)據楊先生考證,此事純系訛傳,《四唐人集》的書(shū)版與《詩詞雜(zá)俎》後來同歸吳門寒松堂,今有寒松堂印本爲證(第208、223頁)。

重視詞學文獻。楊先生在詞學方面收藏了不少珍貴典籍,有很高的詞學造詣。因此本書(shū)中楊先生列舉的例子有很多是(shì)和詞學文獻相(xiàng)關(guān)的。如清光緒十九年王鵬運四印齋影宋刻《花間集》,“學界皆信爲影宋善本,其實王本行款時有更動,文字更多出入,所補缺葉既無說明,也不可據,稱之影宋,未免厚誣此本。”(第61、248頁)又(yòu)如“雍正三年(1725年)項絪群玉書(shū)堂刻《絕妙好詞》出自康熙柯氏刻本,由于校勘粗疏,多有訛誤。厲鹗、查爲仁不察,據以作箋。”《絕妙好詞箋》乾隆以來一再翻印,以緻項本的一些錯誤沿襲至今,學者不可不知(zhī)(第282頁)。

我們應該如何學習版本學

《古籍版本十講》運用大量實例向我們展示了學習版本學的門徑,給我們很多有益的啓發。具體可分爲以下(xià)四個方面:

一、多見(jiàn)舊(jiù)本,仔細比勘。楊先生說:“如果沒有盡見(jiàn)各本,沒有認真比勘,我們的認識就總是(shì)會有一定的局限。”(第39頁)如《青邱高季迪先生詩集》,存世的至少有三種印本,由于目前難以将三種印本放(fàng)在一起對比,所以這三種印本之間的關(guān)系還沒有完全弄清楚。但(dàn)楊先生在給張麗娟的信中詳細介紹了判斷三個印本是(shì)否爲同一副版片的方法與經驗:“仔細比較版片斷裂情況和字體細節……要多看一些葉子,因爲後印時很可能有補版,要排除補版的幹擾,如果是(shì)同一副版片,隻要各卷第一葉沒有換版,那麽更改署名處字體必有特殊:可能顔色不同,往往墨色深,也可能字體有差異,或有歪斜現(xiàn)象。”(第266頁)這些經驗之談值得我們借鑒學習。

二、認真讀書(shū),做好記錄。楊先生說:“不僅要看書(shū)的表面特征,還要看書(shū)的内容。每看到一部書(shū),必須認真地翻閱一遍,記下(xià)内封面、目錄、序跋、刊記等要點,而且要注意各卷開頭處署名方式,何人撰、何人校、何人刊都是(shì)重要的資料。”(第27頁)如楊先生說武英殿内聚珍本《詩總聞》卷九第10頁第5行“凡風雅頌”中“雅頌”二字剜補,第11頁第8行“左氏必已經改”,“必已”二字剜紙(zhǐ)粘補(第305頁)。這種細節的觀察是(shì)值得學習的。

三、多讀題跋,積累經驗。對于我們一般人來說,現(xiàn)在已經不容易見(jiàn)到線(xiàn)裝書(shū),那麽我們應該如何積累版本學的經驗?楊先生指出要充分利用前人的書(shū)目題跋。(第457頁)楊先生編過《中國著名藏書(shū)家書(shū)目彙刊》,因此本書(shū)在利用書(shū)目題跋的有關(guān)線(xiàn)索方面是(shì)很有特色的。他在本書(shū)中經常引用的如《天祿琳琅書(shū)目》《黃丕烈藏書(shū)題跋集》《思适齋書(shū)跋》《愛日精廬藏書(shū)志》《鐵琴銅劍樓藏書(shū)目錄》《宋元舊(jiù)本書(shū)經眼錄》《經籍訪古志》《儀顧堂題跋》《楹書(shū)隅錄》《日本訪書(shū)志》《善本書(shū)室藏書(shū)志》《滂喜齋藏書(shū)記》《傳書(shū)堂藏書(shū)志》《郋園讀書(shū)志》《書(shū)目叢刊》《校史随筆》《文祿堂訪書(shū)記》《藏園群書(shū)題記》《嬰闇題跋》《中國版刻圖錄》《蛾術軒箧存善本書(shū)錄》《西谛書(shū)話(huà)》等,皆是(shì)治版本學者不可不讀之書(shū)。另外,楊先生提到《書(shū)林清話(huà)》和《藏書(shū)紀事詩》也是(shì)年輕同道的必讀書(shū)(第40頁)。需要說明的是(shì),現(xiàn)在網絡上公布有大量的古籍版本圖像,但(dàn)我們依然離(lí)不開前人撰寫的題跋,唯有結合題跋,按圖索骥,我們才不至于在海量的古籍圖像面前不知(zhī)所措。

四、多聞阙疑,慎言其餘。楊先生在書(shū)中不止一次提到這句話(huà)。楊先生指出《四部叢刊初編》所收韓愈、柳宗元、歐陽修三家文集著錄爲元刊本,其實都是(shì)明刻本。其中典型者如韓集刻書(shū)告白署年戊辰,若按元刊本計算,則是(shì)元天曆元年刻本,傅增湘将其歸入明刻後,很多書(shū)目又(yòu)著錄爲明洪武二十一年刻本,但(dàn)後來發現(xiàn)同版本柳集卷前有“正統戊辰善敬堂刊”陰文刊記,由此判定韓集亦是(shì)正統戊辰刻本(第166—173頁)。我們可以發現(xiàn)即使是(shì)版本學大家也有判斷失誤的時候,因此需要謹慎小(xiǎo)心。

本書(shū)編排謹嚴,注釋詳明,但(dàn)在整理方面也偶有值得斟酌之處。

比如第304頁提到“清乾隆《禦選唐宋文醇》和《禦選唐宋詩醇》有江西崇仁謝蘭墀朱墨藍綠四色套印本”,作者原稿又(yòu)引《四庫簡明目錄标注》說“《唐宋文醇》‘近年江西謝蘭墀擺闆,亦用五色套印’,《唐宋詩醇》‘又(yòu)有擺字套印本’。”整理者認爲同一部書(shū)前面說是(shì)四色,後面說是(shì)五色,難以判斷是(shì)非,遂将後句改爲“《唐宋文醇》有謝氏套印本,《唐宋詩醇》還有擺字套印”。這樣雖然消弭了前後的矛盾,但(dàn)謝蘭墀擺印本《唐宋文醇》和《詩醇》究竟是(shì)五色還是(shì)四色套印?這個問題依舊(jiù)沒有解決。

範景中先生曾見(jiàn)過謝蘭墀擺印本《唐宋文醇》,是(shì)書(shū)“正文用墨印,墨點用朱印,禦評用黃印,朱子評用朱印,各家評用藍印,實爲四色套印”。至于《唐宋詩醇》,範先生認爲是(shì)木活字五色套印。其主要依據是(shì)《詩醇》凡例雲:“評語悉準《唐宋文醇》之例,色别書(shū)之,但(dàn)其中有援據正史雜(zá)說用資考訂疏解者,與古今人評詩之語義各有在,《文醇》未經區别,今于藍筆之外,另作綠筆書(shū),以便閱者,燦若列眉。”按照凡例的說法,《詩醇》在《文醇》朱、墨、黃、藍的基礎上又(yòu)加了綠色,由此可知(zhī)是(shì)五色套印本。實際上《唐宋詩醇》中并無康熙禦評,因此未用黃色。湖南省圖書(shū)館藏有一部謝蘭墀擺印本《唐宋詩醇》,八冊,四十七卷全。我們委托張諾丕同學代檢全書(shū),亦僅朱、墨、藍、綠四色而已,由此可知(zhī)楊成凱先生所說四色套印本是(shì)正确的,而《增訂四庫簡明目錄标注》著錄的五色套印本恐不可信。

基于以上的認識,我們認爲編輯者在編輯原稿的時候,可以保留《增訂四庫簡明目錄标注》中的“五色”,然後在注釋中說明相(xiàng)關(guān)情況。這樣處理對于讀者或許更有益。(作者:杜澤遜,系山東大學中國古典文獻學教授;隗茂傑,系山東大學儒學高等研究院博士)